顕微鏡下に広がった原生動物たちの世界 |

2017年11月

|

顕微鏡下に広がった原生動物たちの世界 |

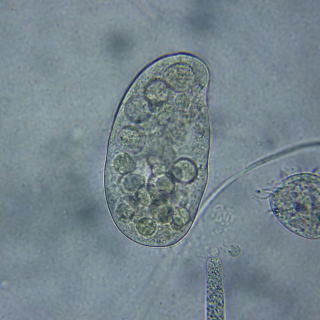

| 冷たい木枯らしの吹く中、榛名湖畔へ冬の蛾・フユシャクを探しにでかけた。昨年の同じ頃、そこでフユシャクの乱舞を見たのだ。そのときはオスはいくらでも見つかったのだが、しっかりとした防寒着を持っていなかったため、あまりの寒さで翅の退化したメスの姿を確認する前に退却となってしまった。そんなことで、同じ時期を待って一年前のやり残しをしにでかけたのである。 榛名湖の気温は0℃。水面を寒風が吹き抜けていくから体感気温はさらに数℃は低い。にもかかわらず、その寒々とした湖面ではボートに乗ったバス釣りの人たちが熱心にルアーを投げている。祝日とあってこんな日でも湖面はかなりのにぎわいを見せていた。 しかし、肝心のフユシャクの姿はどこにもなかった。1頭のオスの姿も見えない。やはり寒すぎたのだろうか。それとも 微妙に季節が違ってしまったのだろうか。人間以外で自らの意志で動くものといえば水面に浮かぶオオバンやキンクロハジロ、あるいはシジュウカラなどのカラ類くらいなもので、寒々とした冬の榛名湖である。 何も目新しいものに出会えないまま榛名湖の一画のアシの立ち枯れた区域まで来てしまった。近くには湖に注ぎ込む小さな水路のようなものがある。そこにほとんど流れはない。その小さな水路をのぞき込むと、触ればヌルヌルしそうな藻?がビッシリと底を覆っていた。緑色ではなく黄土色である。いかにも淀んだ水という感じだ。 この黄土色の藻のようなものは何なのだろう?そしてこの中には何がいるのだろう…?フユシャク探しはすでに諦めて、興味はこのあまりきれいでなさそうな水に潜む見えない微小な生物たちに移っていた。 冷たい水に手を突っ込んで、その黄土色の藻のようなものに触ってみる。想像通りヌルヌル状だ。もっと手応えがあるのかと思ったが、ヌルッとしたまま指の間をすり抜けていく。フィルムケースにそのヌルヌルの藻と水を採集してお持ち帰りである。 スライドグラスの上にスポイトで1滴。18mm×18mmのカバーグラスを上に被せ、顕微鏡でのぞき込んでみた。 すると、鏡下に広がったのは体をくねらせ、変形させながら動き回る大小様々な楕円体の群れ。猛スピードで視野を横切っていくのもいれば、ゆっくりと回転しているのもいる。原生生物たちのオンパレードだ。 大きくてゆっくり動いているのはゾウリムシの仲間だろう。体のまわりで細かい繊毛が小刻みに動いている。ゾウリムシよりもずっと小さくて激しく動き回っているのも単細胞の原生動物に違いない。体を伸び縮みさせて動いているのはワムシの仲間か。単独で緑色の球体のようなものもある。葉緑体を持った緑藻の仲間、クロレラのようなものか。 今や高校の生物の教科書でも紹介されている「細胞内共生説」というのがある。 地球上に生物が生まれて間もない頃、原始の海で周囲の有機物を取り込んで生きていた単細胞の生物の中に、酸素を使ってエネルギーを取り出す酸素呼吸をしていた別の細胞が入り込んだり、光合成をするシアノバクテリアの一種が入り込んだりして、これらが共生する。やがて、細胞内に入り込んだ酸素呼吸をする細胞はミトコンドリアへと代わり、シアノバクテリアは葉緑体へと変わっていったという説である。 鏡下では透明な原生動物の体の中に緑色の緑藻のようなものがいくつも入っているのも見える。こんなスケスケの体ならば小さな緑色の球体が入り込むのだってわけなさそうだ。もちろん、現実には奇跡的な出来事なのだろうが。顕微鏡で動き回る原生生物たちを見ていると、その共生説を目の前で見ているような錯覚が生まれてきた。 それにしても、視野の中にうごめくそれらの小さな命はいったいいくつあるのだろう。プレパラートの上の18mm×18mmのわずかな面積の中に数百、もしかしたら数千の小さな命があふれかえっていた。 動くものもほとんど見えない寒風の榛名湖。しかし、ミクロの眼で見てみると、そこにある小さな水たまりのような場所には驚くほどの活気にあふれた原生生物たちの世界があったのである。 |

原生動物たち |

||

|

|

|

|

|

|

TOPへ戻る |

扉へ戻る |