| 榛名山の山頂にあるカルデラは、南北方向におよそ1.8km、東西方向に3.4kmの東西に長い形をしている。中央にはカルデラ形成後にできた中央火口丘である榛名富士。そして、榛名富士の東側にはカルデラの縁にできた蛇ヶ岳がある。榛名湖があるのはカルデラの一番西側である。 カルデラ内の榛名湖の東側には沼ノ原と呼ばれる平らな地形が広がっている。 「沼ノ原湿原」とされることもあるようだが、雨が降ってもここが湿地帯のようになっているのは見たことがない。また、湿原によく見られるモウセンゴケやコバイケイソウやワタスゲやミズゴケなど見ることはできない。「草原」というのが適当なところだろう。

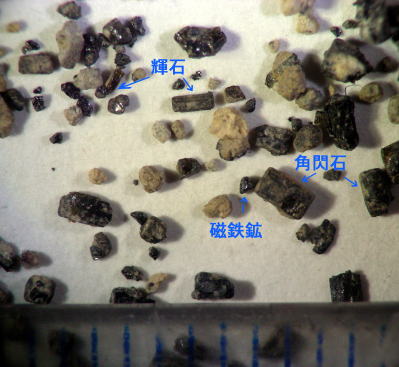

その沼ノ原の「ゆうすげの道」と名付けられた歩道を歩いていたときのこと。道の先を歩いていた連れ合いが、突然、そこにある砂がとても輝いていると言い出した。その日は梅雨入り前の澄んだ空気の透明度の高い空から強い日差しが差し込んでいたので、とりわけ強い光で地面の砂が反射して見えたのは確かである。だが、それだけではなく、ただの砂ではないと言い出したのだった。 そこに砂があるというのは以前から知っていた。その場所よりも東のもっと高い場所にも同じような砂がある。河原に砂があるのはよくあることだが、草原にある砂は少し異質である。 あらためて、太陽の光に反射する砂を見てみると、確かにキラキラ輝いているものが多い。全体的には黒っぽい砂である。 砂を遠くから見たときの色は、その砂がどんな岩石が壊れてできたものであるかによってだいたい決まる。白っぽい花崗岩からできた砂は白く、黒い玄武岩からできた砂はやはり黒っぽく見えるものである。 さて、この砂はどんなものなのだろうか…。そのキラキラ輝く砂をわずかばかり採集して持ち帰ってみた。

榛名町誌(平成19年・榛名町誌編さん委員会)によると、旧榛名町が榛名湖畔の榛名湖温泉「ゆうすげ」で実施したカルデラ底までの303mのボーリング調査では、斜方輝石角閃石デイサイト岩片や軽石片やそれと同じマグマからできたと考えられる火山灰や小岩片などの堆積物が確認されていて、これらの堆積物は烏川まで流れ下った室田火砕流と同じものではないかと考えられている。約5万年前に榛名カルデラが形成されたときの噴火である。 榛名湖周辺の観光地の建物も、沼ノ原のキャンプ場も、みんなこの5万年前の大爆発で形成された山頂のカルデラを埋めた厚い火山噴出物の上に建っているのだ。 ところで、草原となっている沼ノ原に粒のそろった砂があるというのは、やはり興味深い。火山噴出物が降ってきてカルデラを埋め尽くしたとしても、それだけでは粒子の大きさがそろった河原の砂の様にはならないだろう。こうなるためには、水の存在を考えたくなる。水があればその流れ、あるいは波に洗われて、粒子の大きさがそろってくるものである。 カルデラの内部は榛名湖からカルデラの東の縁にあたるヤセオネ峠に向かって緩く上り坂となっている。もっと東まで広がっていた榛名湖がゆっくりと東から西に向かって埋め立てられていると考えれば、少し昔は「ゆうすげの道」付近が湿原のようになっていたとしてもおかしくはない。 静水である沼、池、湖などは長い時間で見れば、次第に埋められていく運命にある。 一般的に、何事もなければ、長い時間をかけて沼や池や湖は堆積物によって埋められ、水辺の周辺は湿原となり、やがて湿原に生えていた植物が枯れて泥炭となったりして、水気が抜けていく。そうなれば次は草原となり、さらに進めば森林へと代わっていくというのが自然の流れなのである。湿原がいつまでも湿原でありつづけるというのは普通は考えられない。 沼ノ原はまさにその陸化の途中にあって、草原の段階に入っている様子だ。いくら「沼ノ原湿原」と名前があったところで、あの場所をもう誰も湿原とは思わないだろう。「かつてここに湿原があった」というステージになっているのである。事実、「ユウスゲの道」にもミズナラやズミやヤマツツジなどの木本が入り込んでいて、放っておけばあっという間に林に代わっていきそうである。 さらに、アスファルトで固められた道路が湖と沼ノ原の間を分断し、より乾燥化を早めているようだ。沼ノ原が自然のままであったならばもう少し草原になるのは遅かったかもしれないが、人の手が入ってしまった時点で乾燥化に拍車がかかったことだろう。 沼ノ原を歩いていくと、草原の中に育ったミズナラなどの木本が切り倒されている場所があちこちにあった。おそらく、沼ノ原を管理する立場にある人の仕事なのだろう。森林化していく草原を食い止めようと、人の手が加わって、草原という状態を保っていることがわかる。 榛名湖は現在も堆積物を溜めつつある。 日本地球化学会の「地球化学」44巻3号に掲載された石渡良志ほかの「火山灰年代法、210Pbおよび137Cs法による過去200年の榛名湖の堆積速度の推定」という論文がある。 榛名湖から採集した湖底堆積物のコアを分析したもので、1999年に榛名湖の最深部から採取した深さ約1m、1996年に榛名湖のほぼ中央で採取した深さ約60cm、1971年に採取したゆうすげ元湯沖の深さ約3mの3つのコアについて、その中に含まれている堆積物を調べ、その堆積速度を推定しようとしたものである。 2011年の福島第1原発の事故以前、核実験によって発生した137Csの降下量は部分的核実験禁止条約(PTBT)が結ばれた1963年がピークだったということがわかっている。核実験の回数はその前年の1962年が突出しているから、条約の施行まえの「駆け込み需要」が最大となったのだろう。 137Csの半減期は約30年だが、堆積物中には未だ137Csが残っていて、この論文では堆積物中の137Csが一番多く含まれている深さが1963年に相当すると考えている。 また、コアの中に天明3年(1783年)の浅間山の噴火で噴出した浅間Aテフラ(火山灰)の影響を受けた層を特定することで、1783年の堆積物の深さを推定した。こうして、榛名湖の湖底から採取したコアに1963年と1783年の位置がマークされ、1783年から1963年の間、1963年から採取した年までの堆積速度を計算したものである。 それによれば、1999年に採取されたコアでは、1783年から1963年の間は1cm2あたり1年間で0.03g、そして1963年から1999年の間は0.05gの割合で堆積物が積み重なっていったという結果が出ている。また、1996年に採取したコアでは、1783年から1996年の間では1cm2あたり1年間で0.018gの割合である。 この論文の中では、厚さでの計算はされていないが、その論文中に示されているデータを使って概算の数字を出してみると、1999年のコアの1783年から1963年の間では1年間に0.21cm、1963年から1999年の間は年間に0.67cm、1996年のコアでは1783年から1996年の間が年間0.2cmで堆積していることがわかる。 幅はあるにしても、年間に2〜7mmもの堆積物が湖底に溜まっていることになる。 榛名湖の最深部は13m。年間5mmの堆積物が湖底を埋めていくと過程すると、わずか2600年でこの深さの堆積物が溜まってしまうことになる。 数千年後、榛名山の山頂カルデラには湖の姿はなく、そこには湿原が形成されているのかもしれない。 |